本日のテーマは、データを用いた資料作成に欠かせないツールであるグラフについてです。

資料作成においてグラフは、データをより直感的に表現し、メッセージを効果的に伝えるための表現手法の1つとして用いますが、示したい内容に応じて適切なグラフを用いないと、その目的は十分に達成できません。

従って、この記事では以下の基礎的なグラフを対象として、示したい内容にあわせて、どのようにグラフを使い分けるかについて、グラフを見やすくするポイントも含めながら紹介します。

- 縦棒グラフ

- 折れ線グラフ

- 縦棒+折れ線グラフ

- 積重ね棒グラフ

- 横棒グラフ

- 円グラフ

また、より発展的なグラフについては以下の記事で紹介しているので、よければ併せてご覧ください。

それでは見ていきましょう。

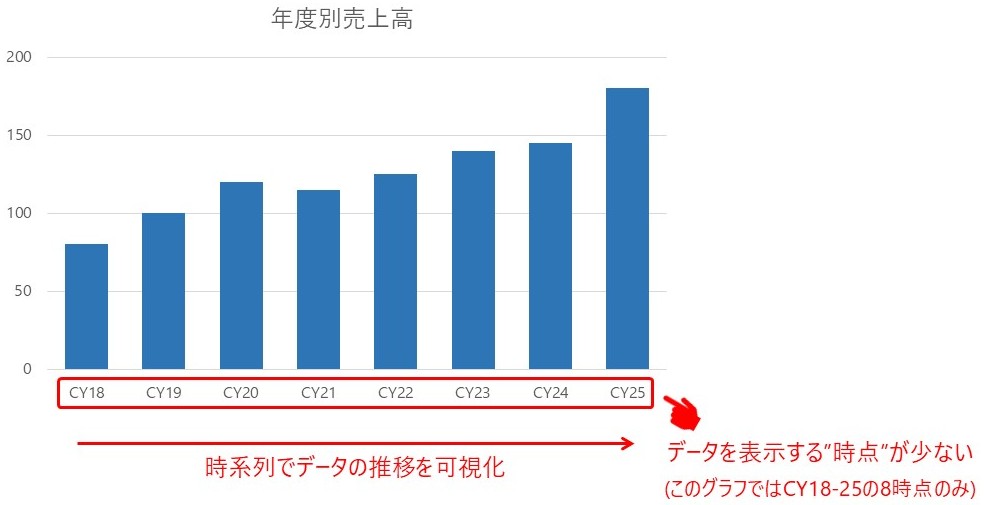

① 縦棒グラフ

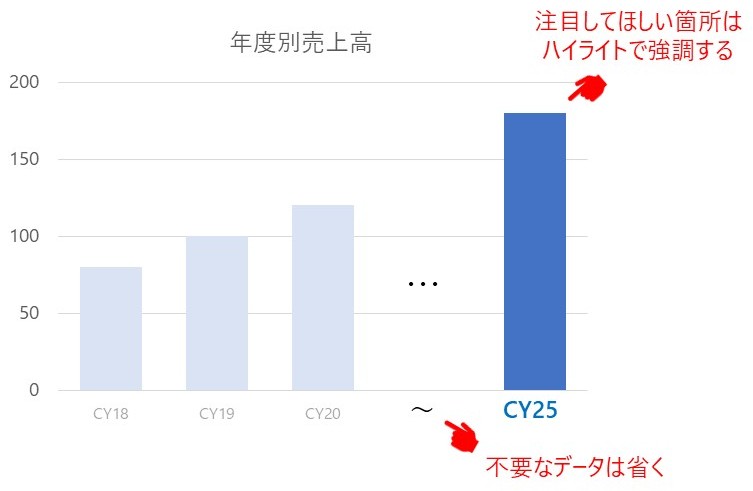

縦棒グラフは、時系列でデータの推移を可視化したい際に適したグラフです。

後に紹介する折れ線グラフも時系列でのデータ推移を可視化する際に用いますが、使い分けとしては、縦棒グラフはデータを表示する”時点”の数が比較的少ない場合に適しています。

また、グラフにハイライトを施したり、テキストを追加したりすると、注目してほしい箇所が視覚的に分かりやすくなります。

さらに、重要ではないデータを省くことで、見た目が煩雑になることを避けることができます。

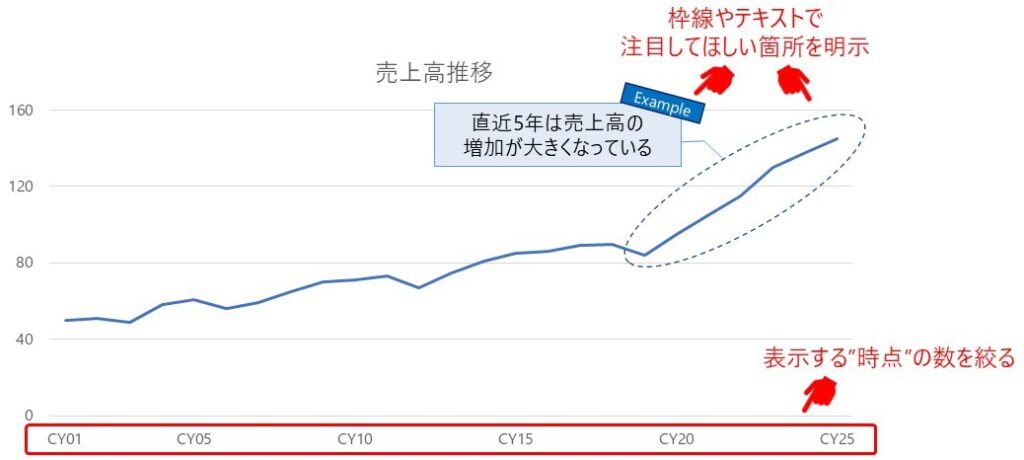

② 折れ線グラフ

折れ線グラフは、縦棒グラフと同様に、時系列でデータの推移を可視化したい際に適したグラフです。

縦棒グラフとの使い分けとしては、折れ線グラフは、データを表示する”時点”の数が比較的多い場合に適しています。

折れ線グラフも、枠で囲ったり、テキストを追加したりすることで、注目してほしい箇所が視覚的に分かりやすくなります。

また”時点”の数が多い分、全てを表示すると煩雑になるので、不要な表示は省くことで見やすくできます。

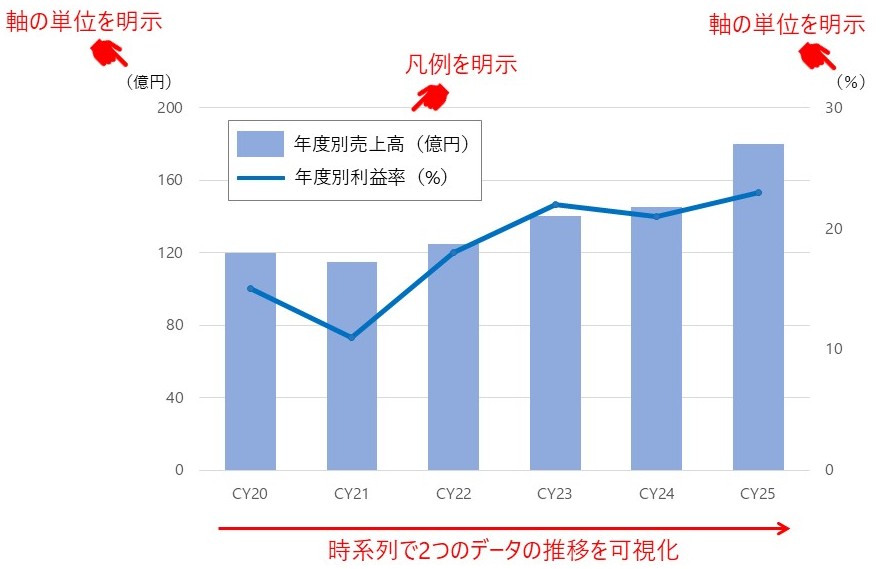

③ 縦棒+折れ線グラフ

縦棒+折れ線グラフは、異なるスケールや単位を持つ2つの要素に対し、時系列でデータの推移を同時に可視化したい際に適したグラフです。

ここでの”2つの要素”は、相互に関連し、同時に可視化することに意味がある要素を選択することが重要です。(例えば、売上高と利益率など)

また、2つのグラフを同時に示すので、各グラフが何を表しているかを、ひと目で理解できるよう、凡例や軸の単位を明示します。

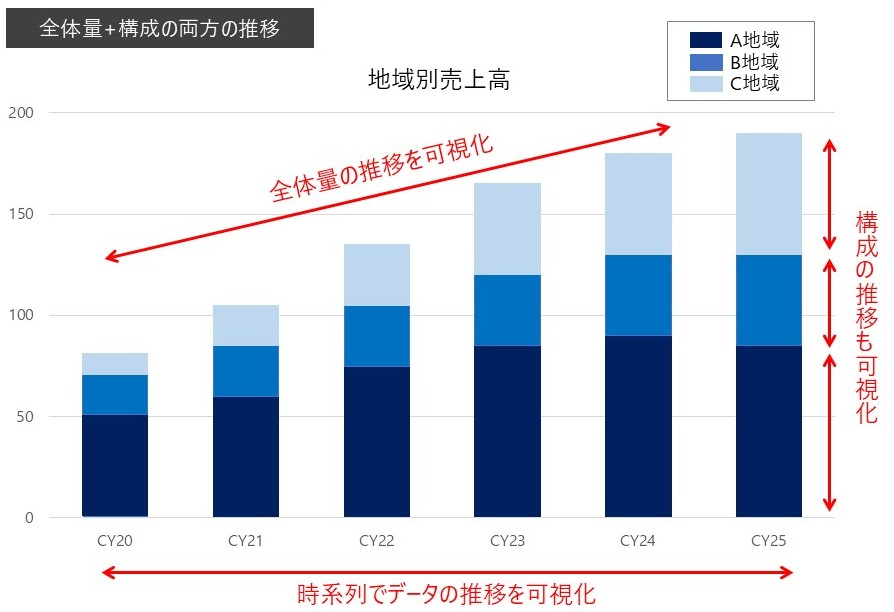

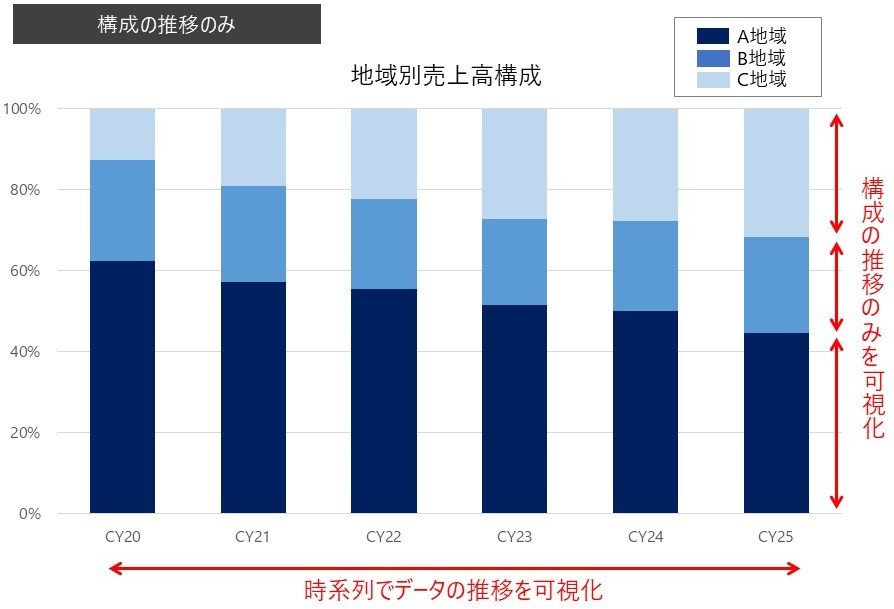

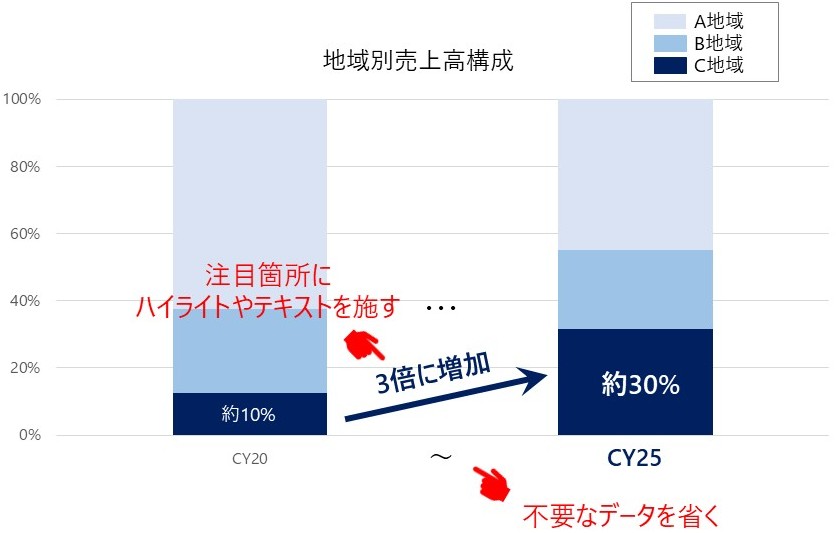

④ 積重ね棒グラフ

積重ね棒グラフは、時系列でデータ構成の推移を可視化することで、全体量の増減だけでなく、その増減要因も把握したい際に適したグラフです。

全体量とその構成の両方の推移を可視化する場合と、全体を100%として、構成の推移のみを可視化する場合(100%積上げ棒グラフ)があります。

他のグラフと同様に、注目してほしい箇所にハイライトやテキストを施したり、不要なデータは省いたりすることで、グラフが見やすくなります。

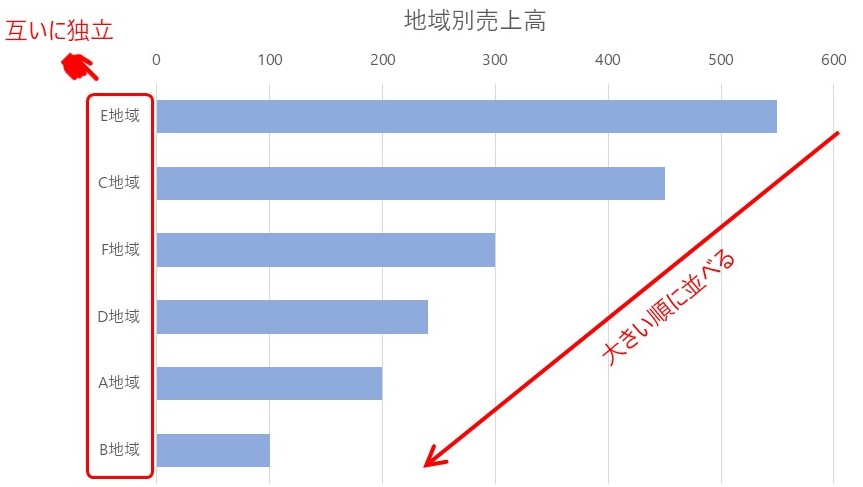

⑤ 横棒グラフ

縦棒グラフは時系列でのデータ推移の可視化に適していましたが、時系列ではなく、互いに独立したデータの大小を可視化したい際は、横棒グラフが適しています。

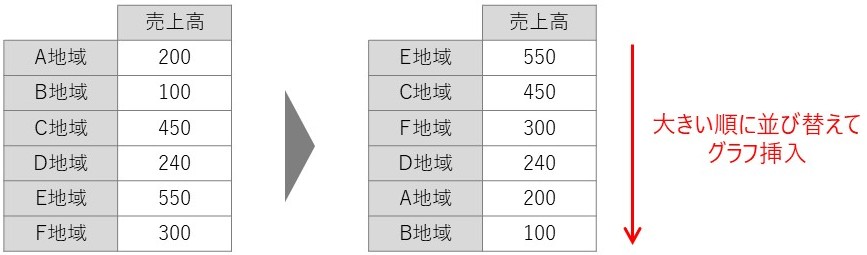

横棒グラフでは、データが大きい順に並べることで、より見やすいグラフとなります。

なお、横棒グラフを大きい順に並べる為には、グラフの作成元の表データを大きい順に並び替えたうえで、グラフを挿入します。

表で大きい順に並び替えても、横棒グラフの挿入時に小さい順で並ぶことがありますが、以下の手順で大きい順に並び替えることができます。

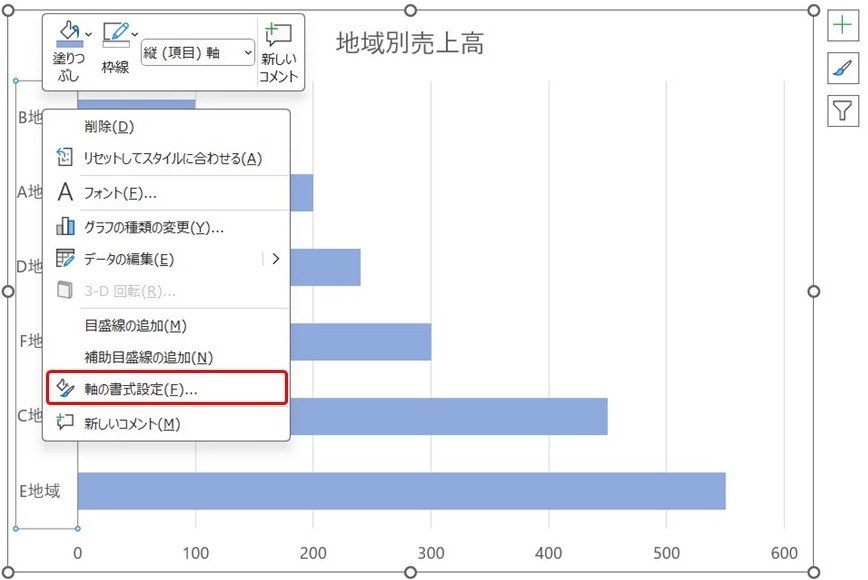

まず、縦軸を選択し、右クリックで『軸の書式設定』を選択します。

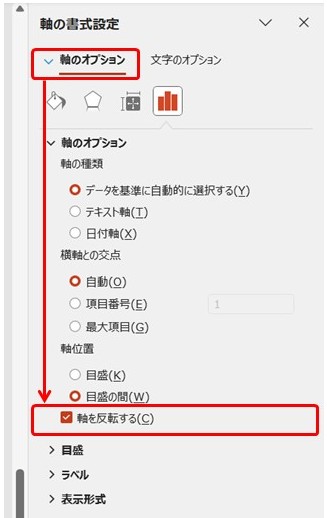

次に、『軸のオプション』を選択し、『軸を反転する』にチェックを入れることで、グラフが大きい順に並び替わります。

⑥ 円グラフ

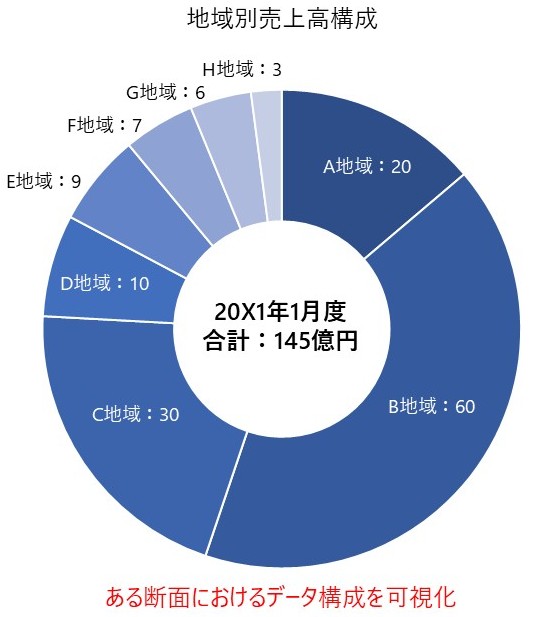

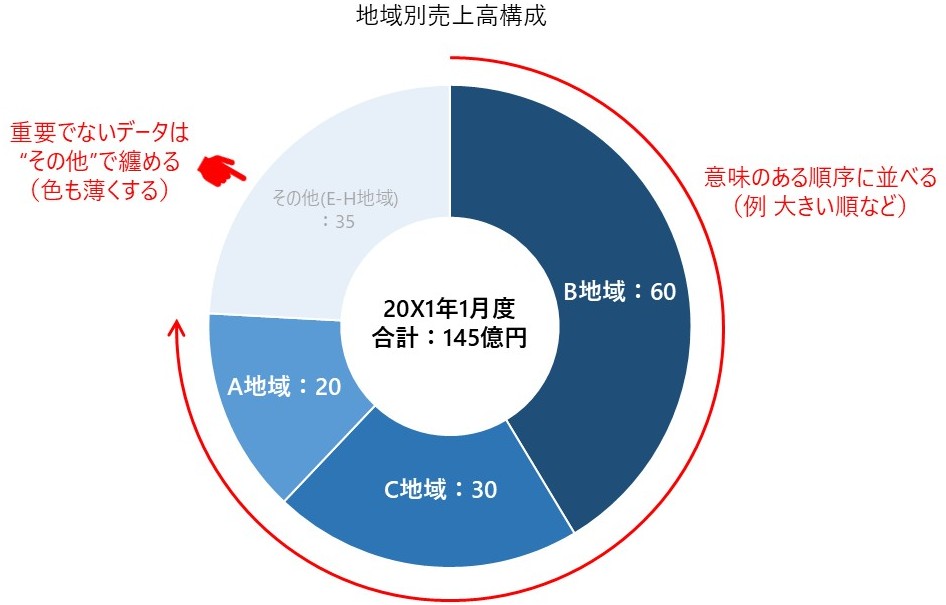

円グラフは、年月をはじめ、ある断面におけるデータの構成を可視化したい際に適したグラフです。

既述の100%積上げ棒グラフは、時系列でのデータ構成の可視化に適していましたが、ある時点におけるデータ構成を可視化したい場合は、円グラフが適しています。

円グラフの作成時は、意味のある順序でデータを並べることを意識します。

また重要ではないデータは、例えば『その他』で纏めるなどすれば、煩雑さが抑えられ、グラフが見やすくなります。

この記事で紹介する内容は以上です。

少しでも参考になれば、幸いです。